信じたから効いたのか?効いたから信じたのか?

鍼灸治療で起きる「確かな変化」

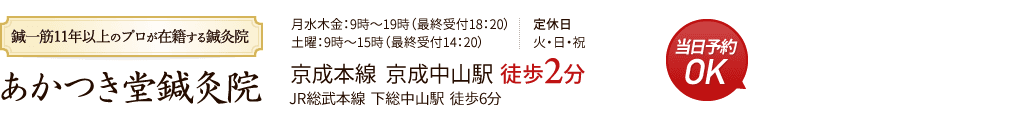

こんにちはあかつき堂鍼灸院の清水です。

千葉県市川市・中山法華経寺の近くで鍼灸院をしています。

この地域で鍼灸を受けてみたいけれど、「本当に効くのかな?」「信じられるかな?」と迷っている方も多いかもしれませんね。

日々、鍼灸治療をしていると、

鍼が肌に触れただけで、患者さんの体が変化していくのを感じることがあります。

皮膚の張りがゆるみ、筋肉の緊張がとれ、呼吸が深くなる。

ときには、患者さんの声や表情まで変わっていくこともあります。

この変化は、東洋医学の枠組みでは「気」や「経絡」といった言葉で語られます。

たしかにそれらは西洋医学的には確認できない概念かもしれませんが、

少なくとも臨床の現場で、身体が反応しているという事実は否定できないものとしてあります。

「信じたから効いた」のか?それとも…

では、その変化は「信じたから」起きたのでしょうか?

それとも、変化が起きたから「信じるに値する」と思えたのでしょうか。

意味を信じたから効いたのか。

効いたあとに、意味があとづけされたのか。

そのどちらとも言い切れない、曖昧な領域に、私は鍼灸師として立っているような気がします。

鉱石と「意味のあとづけ」

この問いは、なにも鍼灸だけに限りません。

たとえば古代から人々に親しまれてきた鉱石にも、似た構造があります。

古代エジプト、インド、メソポタミア、中国など、

多くの文明で特定の石に「癒し」「守護」「繁栄」といった意味が込められてきました。

ラピスラズリ、翡翠、アメジスト、ルビー──

それらは単なる物質であるはずなのに、人々は意味を投影し、信じることで力を感じてきたのです。

学生時代の体験:鉱石との“相性”

私も学生時代に、ちょっとした筋力反応テストのような方法で、

「鉱石との相性」を見るという遊びを試したことがあります。

手に特定の石を持ち、指で輪をつくり、その力の入り方の違いをみるというものです。

科学的な根拠は乏しく、信頼できる診断法ではありません。

でも、ある鉱石を手にしたとき、ほかよりもしっかり力が入る感覚があったのです。

それが暗示だったのか、偶然だったのかはわかりません。

でも「何かが違った」と自分が“感じた”という経験だけは、今も記憶に残っています。

人は“あとから意味をつける生き物”なのかもしれない

人は、意味が決まっていないものに意味を与えたり、

何かが起きたあとでその理由を探したりする生き物なのかもしれません。

この構造は、身体にも、社会にも、根深く存在しているように感じます。

虚構を信じる力:サピエンスの特性

ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』には、こう書かれています。

「人類最大の特徴は、“虚構を信じ、それを他者と共有する力”にある」と。

国家、宗教、貨幣、法律──

それらには物理的な実体はない。

でも多くの人が信じていることで、社会は成立している。

たとえばお金。

紙きれやデータにすぎないそれに、価値があると“みんなで信じる”ことが前提となって、経済が動いているわけです。

ネアンデルタール人との比較から見える「物語の力」

ハラリはこの“虚構を信じる力”の起源を、ネアンデルタール人との比較で探ります。

ネアンデルタール人は脳が大きく、火も使い、道具も作り、埋葬もしていました。

言葉を話していた可能性もあります。

でも、彼らの社会はせいぜい150人前後で、それ以上の集団を維持する痕跡はありません。

サピエンスは違いました。

「村の守り神」や「祖先の教え」など、“共通の物語”を信じる力を持っていたからこそ、

より大きな集団で協調し、他の人類に取って代わることができた──というのがハラリの考察です。

鍼灸と「虚構を越えたリアル」

鉱石も鍼灸も、虚構の枠組みに属している。

そのように言われることがあります。

でも、鍼灸において私が感じているのは、

信じていなくても起きる反応がある、ということです。

信じたから起きたのではなく、

起きたから「これは信じるに値するかもしれない」と思える瞬間。

そこには、意味づけよりも先に、身体がすでに何かを受け取っているという事実があります。

物語は、説明のためにあとから立ち上がる

信じることと、起きることのあいだ。

意味を与えることと、意味があとからついてくることのあいだ。

身体はいつも、その中間で何かを経験している。

そして、それ以上の説明が求められたときだけ、

人は「物語」をつくるのだと思います。